Why Diamond

Semiconductor Now?

「究極の半導体」であるダイヤモンド半導体

DIAMOND SEMICONDUCTOR

その圧倒的な物性性能から、「究極の半導体」と呼ばれるダイヤモンド半導体。

人工的に生成された合成ダイヤモンドを基板とした半導体であり、

特にアナログ半導体の分野において、従来の材料では実現できなかった性能を発揮します。

人とデジタルの世界をつなぐ

アナログ半導体

私たちの目に見える光、耳で聞く音、触れて感じる温度や圧力――こうした現実世界の情報は、すべて連続的に変化する「アナログ信号」です。人間はこのアナログな情報しか感知できず、センサーや機器もまずはアナログ信号として情報を受け取ります。一方、コンピューターやスマートフォンなどの電子機器は、「0」と「1」で構成されたデジタル信号でしか処理できません。

この"現実"と"デジタル"の間をつなぐ存在が、アナログ半導体です。

目立たないけれど欠かせない存在として、人の感覚とデジタルデバイスを結びつけ、あらゆる"現実"を技術で理解し、制御するための入口を担っています。

性能を追うほど、性能が縛られる

──アナログ半導体の構造的ジレンマ

THE LIMITS OF ANALOG SEMICONDUCTOR

AIや自動運転など、社会を変革するデジタル技術は、ムーアの法則※に従い指数関数的に進化しています。

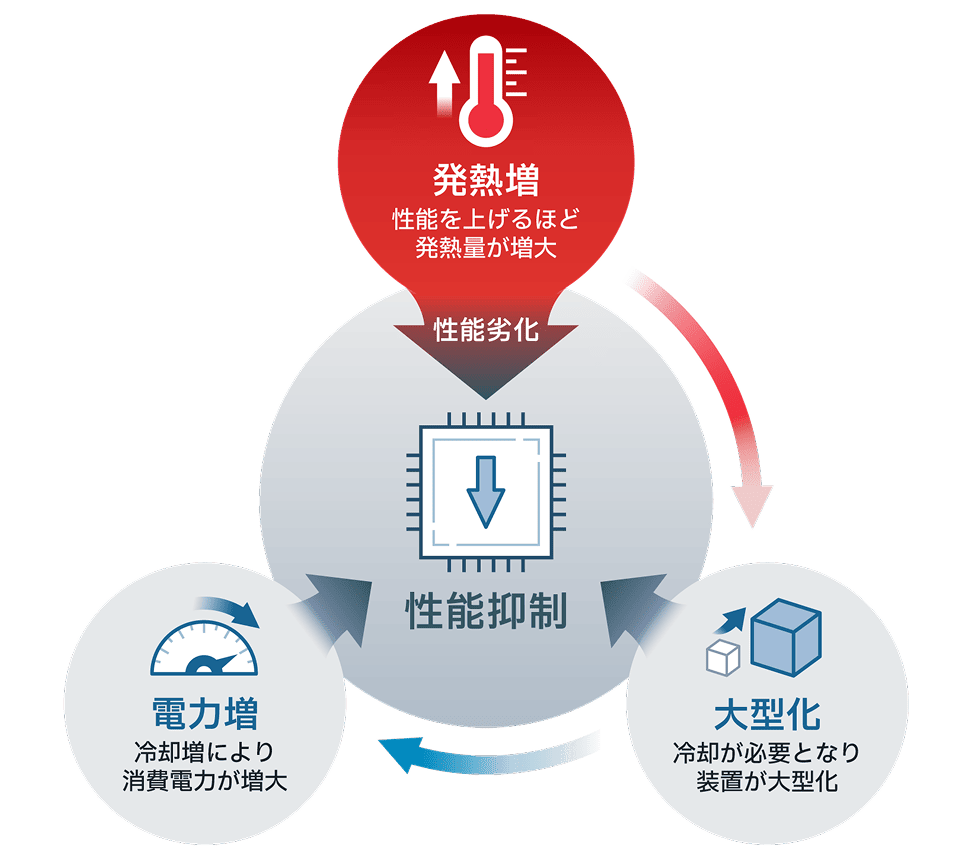

一方、それらのデジタル技術と現実世界とを繋ぐアナログ半導体は、性能の進化を求めるほどに酷使され、発熱量が増大します。そして熱が増えるほどに冷却機構が必要となり、装置全体のサイズや電力消費が膨らみ、本来目指していた製品仕様とは合致しなくなります。結果、性能を上げようとするほど性能を抑えざるを得ないというジレンマが生まれ、これが従来のアナログ半導体の限界となっています。

この材料から起因される限界は、今後あらゆる分野で技術的な進化のボトルネックとなる可能性があります。

アナログ半導体が"物性限界"に近づきつつある今、次世代の情報基盤の構築には従来の材料とは異なる選択肢が求められているのです。

※ムーアの法則とは

「デジタル半導体のチップ上のトランジスタ数は約2年ごとに2倍になる」という経験則。1965年にインテル共同創設者ゴードン・ムーアが提唱し、コンピュータの性能向上を予測する指標として活用されてきました。

物性限界を超えた性能と

安定したサプライチェーン

──その両立を可能にする技術

WHY DIAMOND SEMICONDUCTOR IS THE BREAKTHROUGH

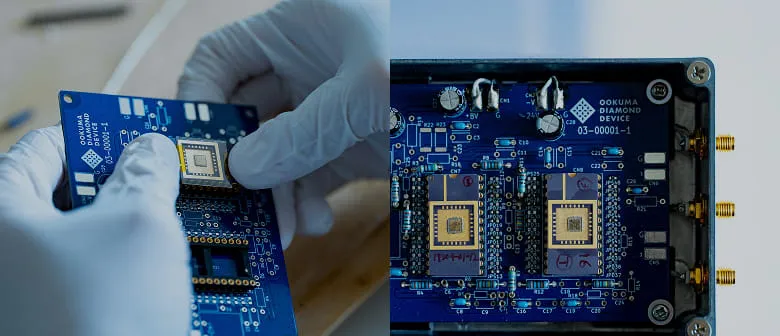

従来の半導体では超えられなかった熱・電力・サイズの壁を、素材そのものから乗り越える。それが、私たちが開発するダイヤモンド半導体です。

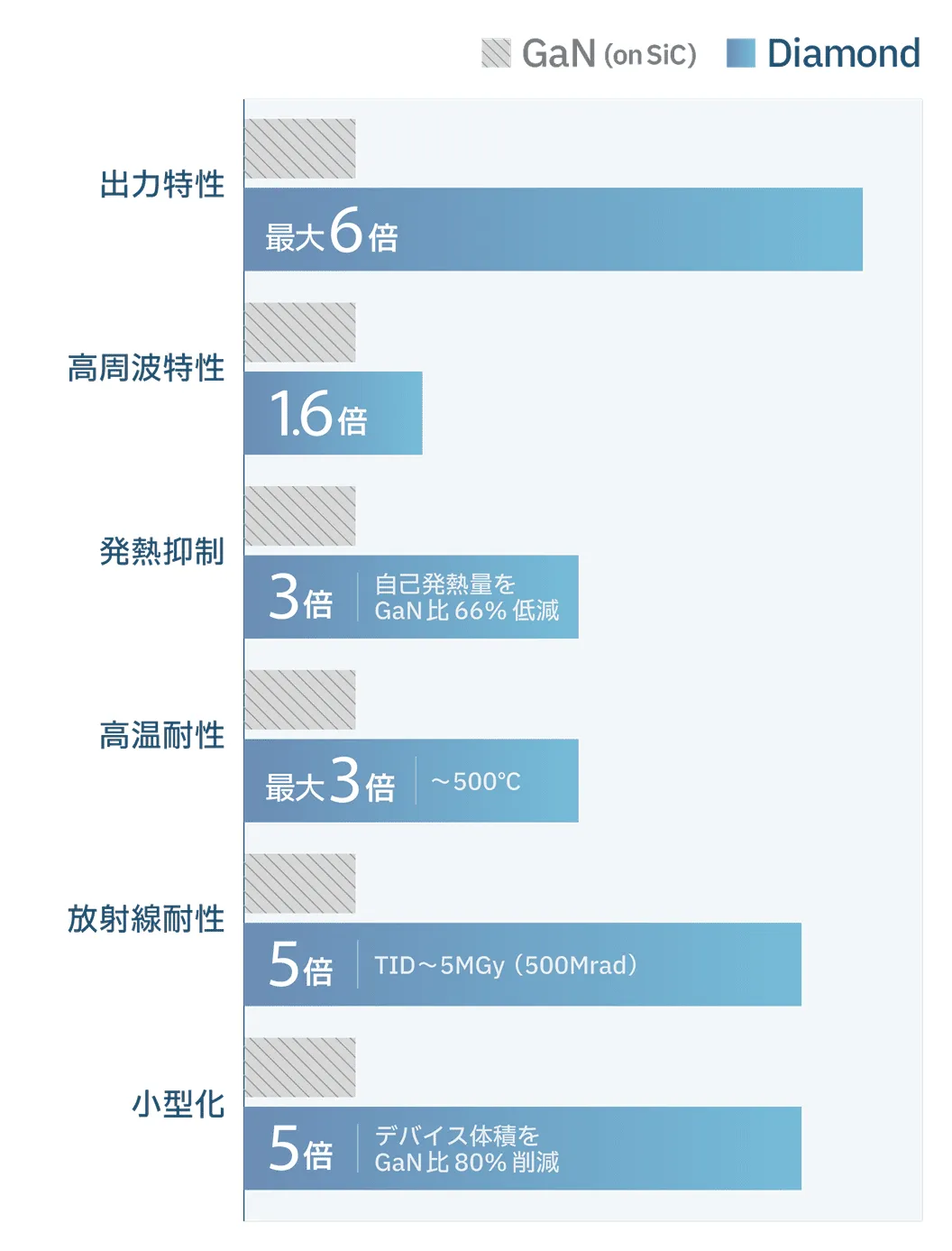

ダイヤモンドは、熱伝導率・電界破壊強度・キャリア移動度といった物性において既存材料を大きく凌駕します。

とりわけ近年導入が進むGaN(窒化ガリウム)と比較して、出力は最大6倍、温度上昇幅を66%低減し、更に80%以上の小型化が可能なポテンシャルを有しています。

また近年では、原料となる合成ダイヤモンドの価格が下落しており、コスト面での実用性も現実味を帯びてきました。加えて、合成ダイヤモンドは世界中で製造可能なため、地政学的にも安定したサプライチェーンの構築が可能です。このようにダイヤモンド半導体は、従来の材料限界を超えた高い性能と現実的なコスト・安定供給の両立を可能にする新しい時代を拓くために必要とされている技術なのです。

廃炉から生まれた技術が、

次世代インフラを支える

UNLOCKING SOLUTIONS

TO GLOBAL CHALLENGES

ダイヤモンド半導体の開発は、福島第一原発の廃炉という極限環境への挑戦から始まりました。従来の熱・電力・サイズの限界を超えるこの技術は、宇宙・安全保障・次世代通信においても、進化を続けるデジタル技術を支える次世代インフラとして期待されています。

これからの社会にとって不可欠な存在――それが、ダイヤモンド半導体です。